志願服務的歷史沿革到未來展望,如何找到適合你的志工之路

- turtlehaung

- 3月10日

- 讀畢需時 3 分鐘

志願服務在台灣已成為一門顯學,然而,根據衛生福利部112年度的統計資料顯示,領有志願服務紀錄冊的志工人數僅有1,877,799人,約占總人口的8%。這意味著,儘管志願服務的觀念逐漸普及,仍有相當大的進步空間。今日,我非常榮幸接受彭婉如基金會桃園辦公室的邀請,與家事管理人員分享志願服務的經驗,並鼓勵更多人投身於這份充滿意義的行列。

志願服務的歷史沿革:從萌芽到國際化

志願服務在台灣的發展,可以追溯到1980年代前的萌芽時期。當時,志願服務主要以宗教與民間慈善組織為主,政府的參與較少,服務內容多集中於濟貧、教育與醫療救濟。1980至1990年間,隨著公民意識的抬頭,非營利組織(NPO)迅速成長,國際志工組織也開始進入台灣。台北榮總於1981年成立醫療志工隊,標誌著台灣醫療志工制度的初步建立。

1990至2000年,志願服務進入法治化階段。內政部於1995年訂頒「祥和計畫」,行政院則於1996年發布「行政院暨所屬各機關實施志願服務要點」。九二一大地震的發生,更促使全國志願服務大爆發,政府隨後推出「鳳凰計畫」與「睦鄰計畫」,並加速立法進程,最終在1999年完成相關法規的制定。

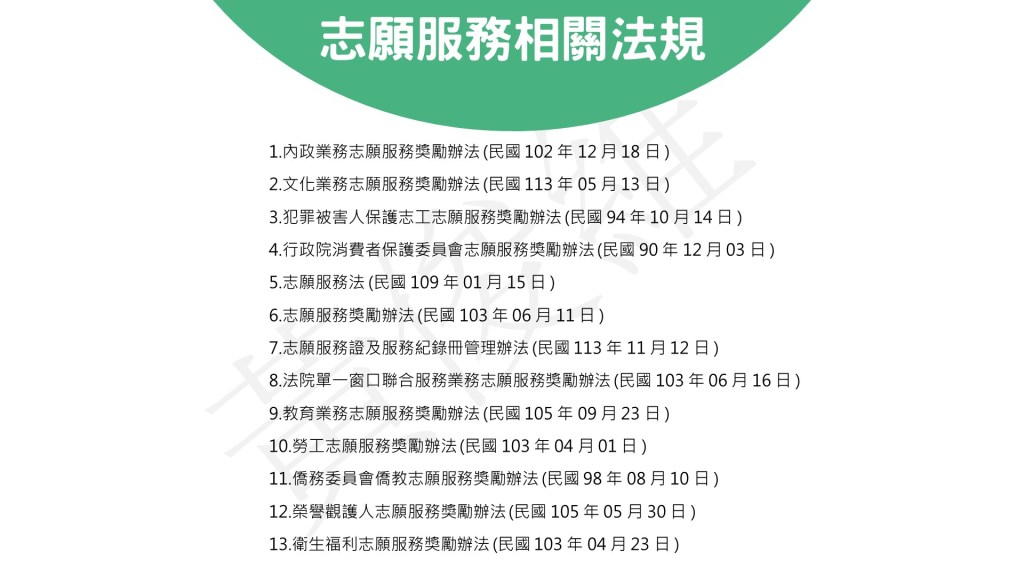

2000至2010年,志願服務走向專業化。2001年,《志願服務法》正式施行,為志工提供了明確的法律保障。2003年,衛生福利部設立「志願服務資訊網」,整合全國志工資源,並針對文化、教育、衛生、外交等領域頒訂獎勵要點,進一步推動志願服務的發展。

2010年後,志願服務邁向國際化與資訊化。台灣引入國際大型活動志工資源整合系統,成功協助2009年高雄世運會、2010年臺北國際花博及2018年臺中世界花卉博覽會等國際盛事。此外,台灣志願服務國際交流協會加入「全球志工領導聯盟」(GNVL),並在COVID-19疫情期間推動「線上志工」的發展,如遠距陪伴等創新服務模式。

志願服務法的精神與保障

《志願服務法》不僅規範了志工的權利與義務,更提供了多項保障與獎勵措施。例如,志工享有志願服務榮譽卡、獎勵辦法及志工保險等福利,這些措施充分顯示了政府對志願服務的重視與支持。志工的權利包括接受培訓、獲得服務證明及參與決策等,而義務則包括遵守服務單位的規定、維護服務對象的隱私等。

志願服務的分類與媒合

志願服務並無固定的分類模式,可依服務內容分為活動類、行政類、專業類、關懷類等;依參與時間分為長期志工、短期志工、臨時志工;依年齡層則可分為青少年志工、青壯年志工、銀髮志工等。本次課程特別以服務對象為分類基準,介紹了台灣及桃園地區的志願服務運用單位,讓學員能更了解並就近尋找適合的服務機會。

此外,課程中也透過志願服務適性分析,協助學員找到適合自己的志工屬性,並探詢自身的專長,媒合適合的運用單位。衛生福利部及各地志願服務推廣中心也提供了多元的媒合平台,讓志工能更輕鬆地找到適合的服務管道。

結語:踏上志願服務的祥和大道

課程最後,我們以「桃園市政府社會局-桃園市高齡志工紀錄片(精華篇)」作為結尾,鼓勵在場學員將今日所學化為行動的養分,等待心中的服務種子發芽,隨時出發,一同踏上志願服務的祥和大道。志願服務不僅是助人的過程,更是自我成長與社會共融的契機。期待更多人加入志工行列,共同為台灣的未來注入更多溫暖與力量。

留言